NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE

- L'ambiente famigliare e la formazione

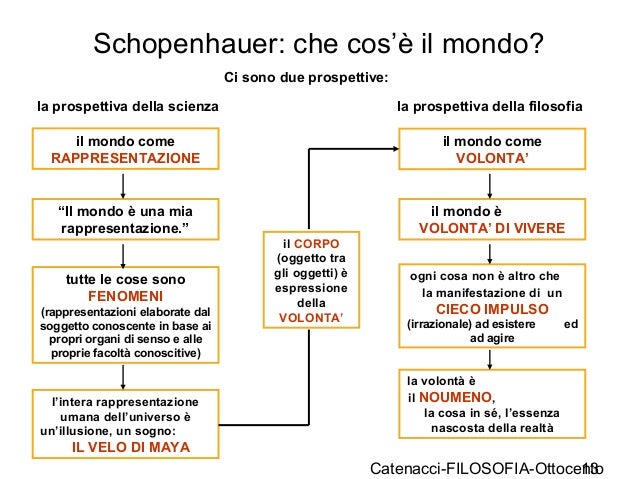

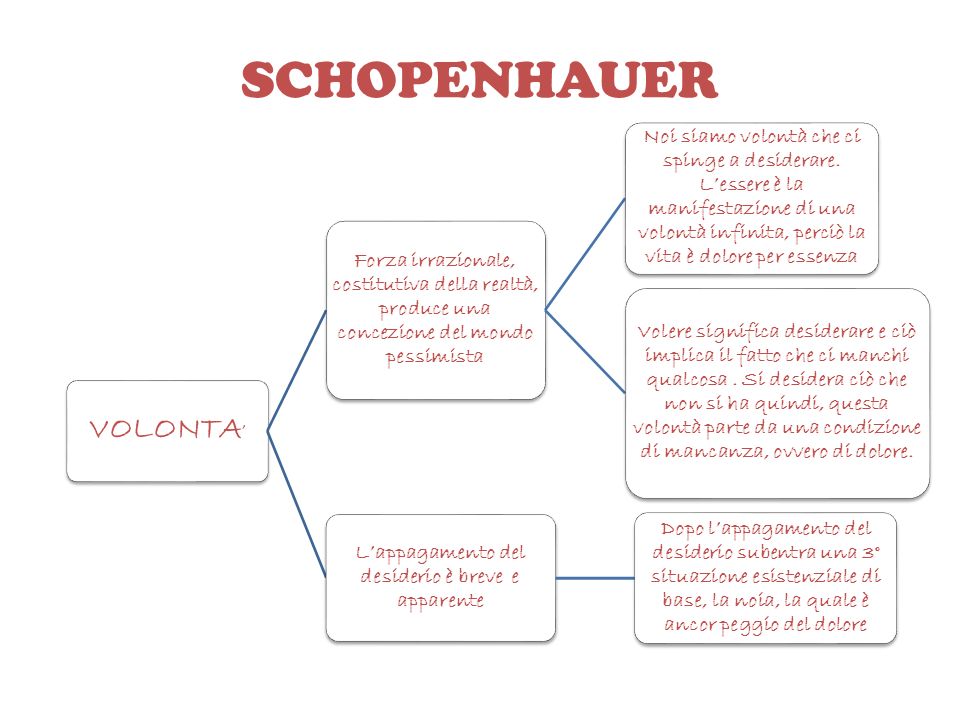

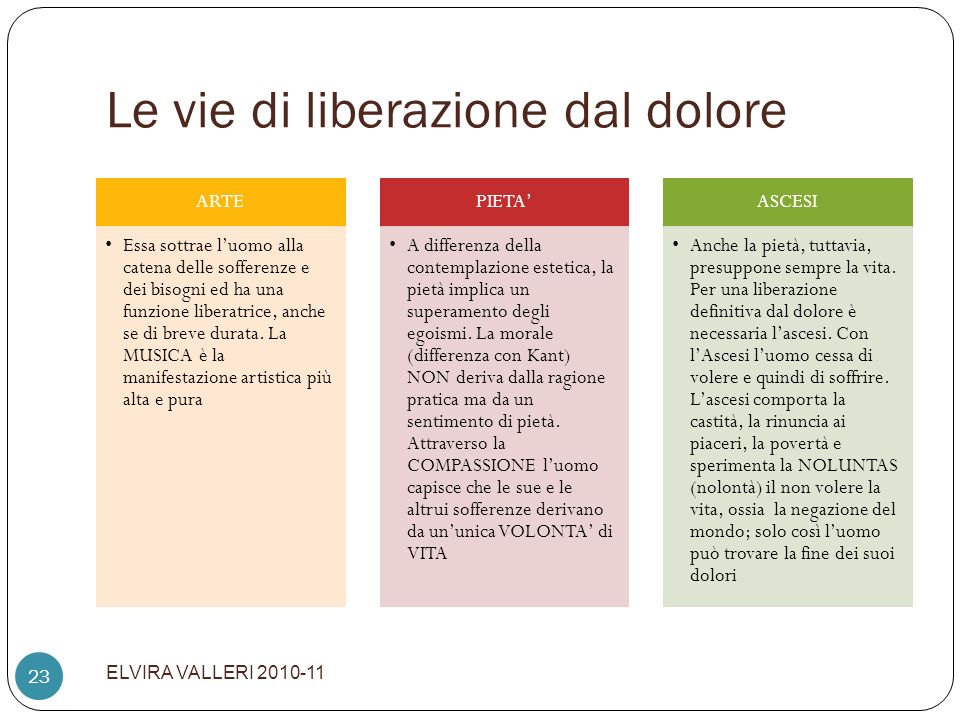

Friedrich Nietzsche, figura singolare ed eccentrica, è nato a Roecken in Sassonia nel 1844. Il padre, un pastore protestante, gli insegna a recitare i versetti della Bibbia e gli inni sacri. Nel periodo liceale Nietzsche dimostra una grande passione per la musica e la letteratura. Inizia gli studi di teologia a Bonn. Ben presto si dedica allo studio della filologia classica a Lipsia. Qui stringe amicizia con il latinista e filologo Ritschl di cui Nietzsche apprezza particolarmente l'insegnamento in merito al metodo scientifico con cui leggere ed interpretare i testi. In questo periodo scopre anche Schopenhauer e la sua opera "Il mondo come volontà e rappresentazione". Egli ritiene che nel libro si trovi la più alta celebrazione dell'arte come via di salvezza dall'infelicità della vita. A 25 anni diventa docente di filologia classica a Basilea. A questo periodo risale anche la sua amicizia con Richard Wagner. Gli anni dell'insegnamento sono per Nietzsche anni abbastanza felici. In questo periodo analizza soprattutto il mondo classico e la filologia. Iniziano però i primi dubbi sulla carriera universitaria quindi, anche a causa di alcuni problemi di salute, si dimette e comincia a viaggiare tra Germania, Francia, Svizzera ed Italia. E' un periodo di solitudine. La sua opera "Così parlò Zarathustra" del 1883 non riscuote successo e il filosofo si sente "fuori da ogni legame con gli uomini del suo tempo" e sull'orlo dell'abisso.

E' il primo episodio di follia, una malattia che caratterizzerà i suoi successivi 11 anni di vita.

Muore nell'agosto del 1900.

- Il nuovo stile argomentativo

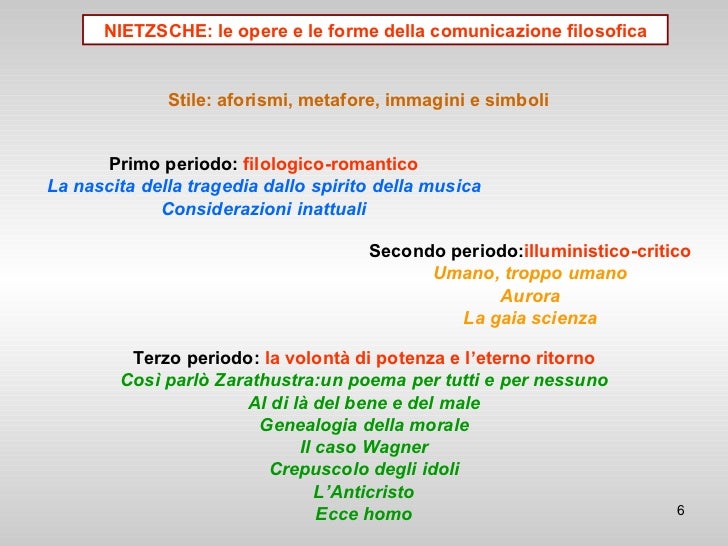

I testi di Nietzsche risultano spesso di difficile interpretazione. Innanzitutto perchè sono caratterizzati da aforismi, metafore, immagini e simboli. Nietzsche si contrappone in questo modo alla cultura tradizionale, utilizzando consapevolmente espressioni estreme e paradossali. Le opere di Nietzsche vengono suddivise in tre fasi:

- fase filologico-romantica con "La nascita della tragedia dallo spirito della musica" e "Considerazioni inattuali"

- fase illuministico-critica con "Umano, troppo umano" e "La gaia scienza"

- fase dell'eterno ritorno e della volontà di potenza con "Così parlò Zarathustra"

- Le opere del primo periodo

In "La nascita della tragedia dallo spirito della musica", ritroviamo l'ammirazione di Nietzsche per Schopenhauer e per Wagner. Il rapporto con Wagner fu caratterizzato prima da grande stima poi da ostilità e contrapposizione. Tale cambiamento è dovuto alla conversione di Wagner al cristianesimo, cosa che Nietzsche considera come un "tradimento". Secondo Nietzsche, Wagner abbandona lo spirito vitalistico e naturalistico tipico dei greci per aderire al pensiero cristiano contraddistinto da rinunce e rassegnazione. In "Considerazioni inattuali" il contenuto si caratterizza per posizioni in contrasto con le idee dominanti del periodo, in particolare lo storicismo e il positivismo. Non esiste per Nietzsche una verità assoluta ma solo interpretazioni soggettive.

- Le opere del secondo periodo

Nelle opere di questo periodo si evidenzia la critica del filosofo nei confronti dei valori della sua epoca, con caratteristiche distruttive verso la morale occidentale. In questi scritti Nietzsche mostra di apprezzare la scienza come conoscenza libera e creatrice. "Umano e troppo umano" è dedicato a Voltaire ed in esso esprime la scomposizione dei valori spirituali nei loro elementi originali e fondamentali per comprendere che essi non sono altro che l'espressione degli istinti e dei bisogni materiali degli uomini che li hanno prodotti."La gaia scienza" rappresenta la fine del periodo distruttivo. La scienza diventa "gaia" perchè svincolata dalla tradizione, da una concezione quantitativa, rigida e riduttiva del sapere, dalla fiducia in una verità certa ed oggettiva. Con quest'opera si conclude la "filosofia del mattino" caratterizzata dal risveglio dal sonno della morale e dalla nascita di un nuovo giorno.

- Le opere del terzo periodo

Questo periodo è caratterizzato dai problemi di salute. Nell'opera "Così parlò Zarathustra" egli fa riferimento alla figura di Zarathustra (profeta persiano conosciuto come Zoroastro). Egli forse intende affidare ad uno dei fondatori della morale, il riconoscimento della necessità di un suo superamento e l'avvento di una nuova epoca. Il libro viene definito " per tutti e per nessuno", nel senso che é destinato a tutti coloro che saranno capaci di "andare oltre" l'uomo vecchio, reso schiavo da regole della morale e della fede. E' un racconto allegorico, ricco di immagini e parabole scritto prendendo a modello il Vangelo. Altre opere del periodo sono "Aldilà del bene e del male", "Genealogia della morale". Nel 1888 vengono pubblicati "Il caso Wagner", "Crepuscolo degli idoli", "L'anticristo", "Ecce homo" e "Nietzsche contro Wagner". La malattia mentale che lo colpisce gli impedirà successivamente di scrivere.

Tra il 1888 ed il 1889 Nietzsche tenta di scrivere un opera che avrebbe dovuto intitolarsi "La volontà di potenza" di cui ci sono giunti solo frammenti. La sorella pubblica un opera con questo titolo, ma si tratta di una rielaborazione di materiale inedito. In tale opera viene rielaborato il materiale del filosofo dandogli un'impronta caratterizzata dall'idea dell'oltreuomo e dalla visione profetica di una nuova e pura razza umana. Anche questo ha contribuito a rendere i testi di Nietzsche interessanti per il pensiero nazista. Solo nel secondo dopoguerra Nietzsche è stato rivalutato da questo punto di vista.

PRIMA FASE DELLA FILOSOFIA NIETZSCHENIANA

LA FEDELTA' ALLA TRADIZIONE: IL CAMMELLO

Questa prima fase è simboleggiata dal cammello che indica colui che è fedele alla tradizione.

- Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale

Nietzsche parte dall'insoddisfazione per il presente e le sue ideologie soffocanti. Seguendo le orme di Schopenhauer egli pensa che ciò che appare non coincida con l'essenza delle cose. La ragione é incapace di comprendere l'intimo senso della vita; gran parte dell'esperienza dell'uomo sfugge ai concetti della logica e della scienza, quindi alla filosofia e cultura razionalistica dominante. Egli ritiene pertanto di essere chiamato a realizzare la distruzione di tutte le certezze.

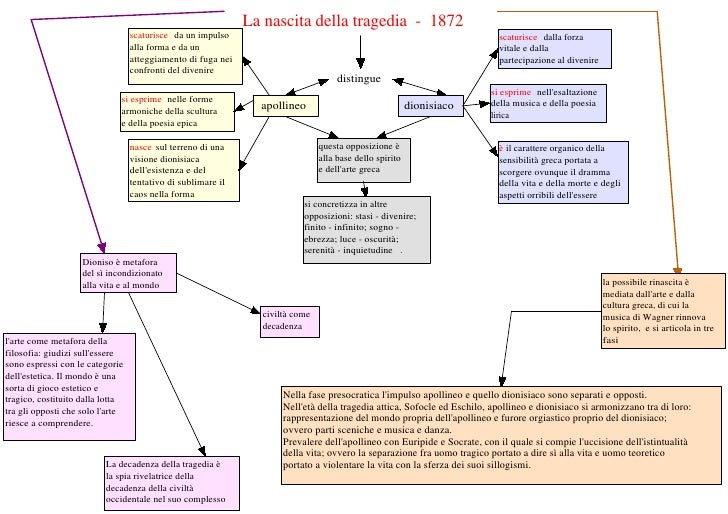

- Apollineo e dionisiaco

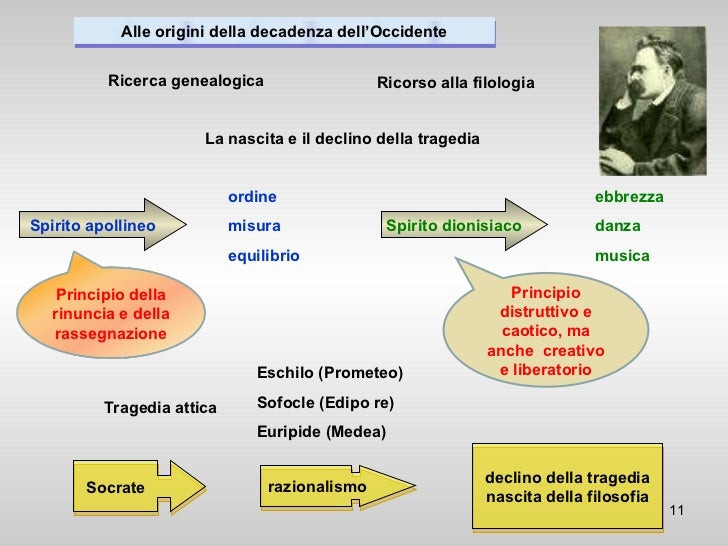

All'inizio Nietzsche è profondamente interessato alla tradizione greca e alle sue creazioni artistiche, grazie alla sua formazione filologica ed al grande amore per la musica e per la poesia. Come il cammello delle metamorfosi che porta pazientemente il suo carico attraverso i deserti, anche il filosofo porta su di sè il peso del passato ed inizia il suo percorso partendo dalle origini della cultura occidentale (il mondo greco), cercando in questo i motivi della desolazione del presente. Nell'analisi del mondo greco, Nietzsche si discosta dalle interpretazioni che lo consideravano come un periodo nobile, trionfo della armonia tra natura e ragione e ritiene che fin dall'inizio la cultura occidentale si sia formata su due principi contrapposti: l'apollineo e il dionisiaco.

L'apollineo rappresenta la misura e l'ordine. Apollo è il dio della luce, garante dell'equilibrio. A questo principio ci ispiriamo quando consideriamo la Grecia come patria dell'arte e della perfezione delle forme. Il dionisiaco rappresenta il caos e la distruzione ma anche la potenza creatrice, la gioia e la sensualità. Dionisio è il dio del vino e dell'ebbrezza e rappresenta la vitalità dell'uomo.

- La nascita della tragedia

Secondo Nietzsche i due elementi si trovano fusi insieme nelle opere tragiche di Eschilo e Sofocle. Nelle loro opere il dionisiaco è rappresentato dalla forza primitiva della musica e del coro e l'apollineo nelle gesta dell'eroe e nel dialogo razionale tra i personaggi.

La tragedia greca pertanto nasce dai canti corali in onore di Dionisio ed ha origine da un'esperienza caotica e irrazionale mediata dalla rappresentazione poetica. Con Euripide, ultimo dei grandi tragici greci, si afferma però l'impulso apollineo su quello dionisiaco. Euripide infatti attribuisce prevalenza al dialogo tra i personaggi a discapito della musica, e trasforma i miti della tragedia in racconti di vicende razionali. Così porta in scena l'uomo nella sua quotidianità, nelle sue opere la razionalità prevale sulla naturalità quindi muore la tragedia e nasce la filosofia che da spiegazioni razionali del mondo.

- La critica a Socrate

Socrate segna il passaggio dallo spirito tragico al pensiero razionale. La tragedia viene sostituita dal dialogo filosofico. Con Socrate la passione e gli istinti sono stati schiacciati da ideali etici orientati alla ragione. Dopo Socrate si tende a confidare in un ordine razionale dato e rassicurante che la scienza deve rivelare. Da Socrate origina il processo di impoverimento del mondo umano e della sua progressiva decadenza. Per uscire da tale stato Nietzsche pensa che si debba far rinascere lo spirito dionisiaco, ciò è possibile attraverso l'arte e la musica (rappresentata da Wagner).

L'AVVENTO DEL NICHILISMO: IL LEONE

La seconda fase del pensiero di Nietzsche viene definita illuministica in quanto dominata da un atteggiamento critico, con il fine di mettere in risalto l'illusorietà delle concezioni metafisiche e morali dell'umanità. Il periodo è simboleggiato dal leone che rappresenta lo spirito libero che rifiuta la tradizione.

- La fase critica ed illuministica della riflessione nitzscheana

- La filosofia del mattino

La filosofia ha il compito di smascherare le credenze che dominano tutti i campi della cultura europea e di mostrarne l'infondatezza. E' definita "filosofia del mattino" perchè consente di liberare gli uomini dalle "tenebre del passato". Sarà così evidente che il mondo creato dai metafisici (definito mondo vero) è solo una illusione. Le costruzioni della morale, della filosofia e della scienza non sono altro che una invenzione a fini consolatori, per rassicurare l'uomo che non riesce a tollerare la sofferenza proveniente dal disordine e dall'irrazionalità dell'esistere. Su queste basi Dio viene visto come prodotto della tradizione metafisica che ha negato la vita, la natura ed il corpo per porre il senso dell'esistenza in qualcosa di trascendente. Nietzsche afferma che Dio è la nostra più lunga menzogna. E' una bugia con grande funzione storica, cioè rassicurare gli uomini ed aiutarli a sopportare la condizione umana. E' in sostanza una risposta alla richiesta di sicurezza ed ordine sociale, dando l'illusione della felicità.

- La "morte di Dio"

Secondo Nietzsche è ora di fare a meno di Dio e dell'illusione che ci sia un "altro mondo". Nell'affermazione "Dio è morto" vediamo condensato il nichilismo di Nietzsche (inteso come tendenza a negare in modo assoluto l'esistenza della realtà e dei valori). Gli uomini hanno ucciso Dio con la razionalità e con lui hanno ucciso le certezze ed il sistema di valori che li avevano sempre sostenuti nel passato. Nel mondo dominato dalla scienza e dalla tecnica, la religione non ha più senso. L'ateismo però non rappresenta una risposta perché al vecchio Dio sono stati sostituiti del nuovi idoli come il mito del progresso, della scienza, dello Stato o del socialismo.

- L'annuncio dell'uomo folle

Secondo Nietzsche Dio è morto, ma nessuno che l'uomo folle (cioè il filosofo profeta) può incontrare tra gli uomini del suo tempo (filosofi ed intellettuali) è stato in grado di capire ed accettare fino in fondo l'enormità di questo evento. Per descrivere l'uccisione di Dio l'uomo folle ricorre a metafore come "prosciugamento del mare", "dissoluzione" del sole per sottolinearne la gravità. Ciò che muore con Dio è la possibilità della verità assoluta. Questo genera una crisi psicologica. La consapevolezza della non esistenza di Dio è chiara se consideriamo il disordine e la crudeltà del mondo. La resistenza dell'uomo ad accettare la morte di Dio viene dal bisogno degli uomini di non essere lasciati soli e di continuare ad avere un punto di riferimento saldo. Per questo Nietzsche vede nella evoluzione dell'uomo folle in "oltre-uomo" la possibilità di farsi esso stesso Dio inaugurando così una nuova epoca.

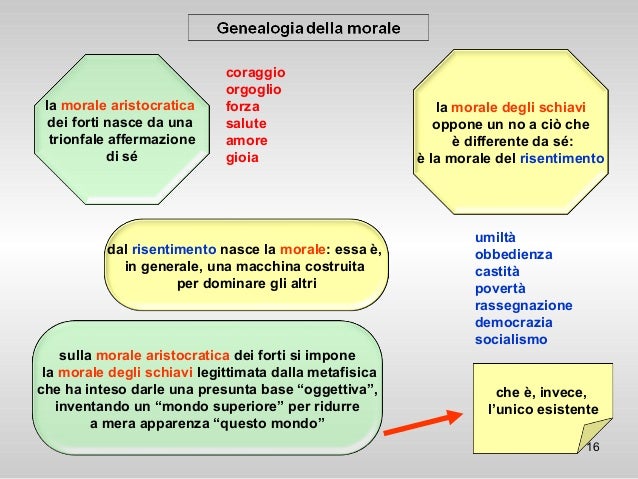

- La decostruzione della morale occidentale e l'analisi genealogica dei principi morali

Nietzsche analizza la tradizione morale dell'occidente e tende a scomporla nei suo elementi costitutivi per riconoscerne le origini umane. Nella "Gaia scienza" paragona le norme della morale tradizionale a una maschera dietro cui l'uomo europeo ha sempre nascosto la sua autentica natura. In "Aldilà del bene e del male" e "Genealogia della morale" approfondisce la critica ai concetti e ai principi morali. Nessuno si è mai posto il problema di capire da dove derivino i nostri pregiudizi morali, quale origine abbiano i concetti di bene e male e che valore questi hanno. Per rispondere a questi interrogativi Nietzsche segue il metodo genealogico, cercando di risalire all'origine psicologica dei comportamenti etici e delle idee morali. Giunge alla conclusione che la morale è uno strumento di dominio di un gruppo di uomini sugli altri (forti sui deboli o deboli sui forti). L'ultimo caso sembra un paradosso. Nietzsche però sottolinea come la morale cristiana incentrata sulle virtù dell'obbedienza, dell'umiltà e dedizione agli altri e prodotta dall'istinto di vendetta degli uomini inferiori che per invidia creano una tavola di valori in cui emergono passività e rassegnazione.

- La morale degli schiavi e quella dei signori

La morale degli schiavi predica l'umiltà, la fratellanza, la democrazia e l'egualitarismo. E' la morale del risentimento che nasce da uomini mediocri, incapaci e repressi. Sono sopraffatti dall'invidia, dato che non possono essere eroici impongono agli altri i loro meschini principi quali la povertà, l'obbedienza, il sacrificio ecc. La società contemporanea è per Nietzsche dominata da questo genere di valori che sono antivitali e danno origine ad una società conformista ed omologata. La morale dei signori invece, fa riferimento al mondo classico ed esalta i valori della forza, della salute, della gioia e della fierezza. Questa morale è stata cancellata dall'avvento della religione ebraico-cristiana che sostituisce il guerriero con la figura del sacerdote, il buono=nobile e forte con quella buono=umile, povero ed infelice. Il cristianesimo è per Nietzsche la ragione dei deboli contro le forze della vita ed ha imposto il senso della colpa e del peccato. La contestazione di Nietzsche non è rivolta alla figura di Cristo definito "santo anarchico" ma alla Chiesa.

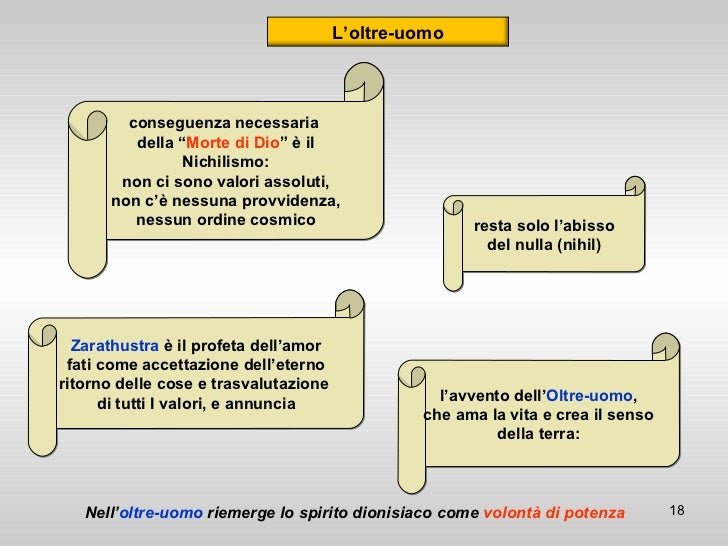

L'UOMO NUOVO ED IL SUPERAMENTO DEL NICHILISMO: IL FANCIULLO

La terza ed ultima fase della filosofia di Nietzsche prospetta un'uscita dal nichilismo. Assistiamo all'avvento dell'oltreuomo. Il periodo è simboleggiato dal fanciullo che rappresenta appunto l'oltreuomo cioè colui che va oltre l'uomo, che è in grado di accettare le conseguenze della morte di Dio e che è destinato ad inaugurare un nuovo inizio.

- Il nichilismo come vuoto e possibilità, l'oltreuomo

Per Nietzsche soltanto colui che ha maturato il coraggio di andare incontro alla morte può onorare la vita. Bisogna pertanto avere il coraggio di affrontare il niente (cioè il nichilismo del mondo senza Dio e valori), così potremo riconquistare la libertà accettandone il rischio fino in fondo. La morte di Dio si presenta come una occasione di riscatto e di liberazione dalla metafisica e dalla morale, ma rappresentando la possibilità assoluta si prospetta anche inquietante.

L'oltreuomo di Nietzsche non è un essere di razza superiore (come fu interpretato durante il periodo del nazismo) né un uomo appartenente alla elite. E' un uomo oltre l'uomo, una figura che si proietta nel futuro, E' un uomo nuovo che sopporta le conseguenze della morte di Dio. E' un uomo libero, capace di sostenere la visione di un mondo dal quale tutti gli dei sono stati allontanati; si è liberato dai condizionamenti esterni e si proietta verso la vita. Il suo avvento viene annunciato dal profeta Zarathustra. L'ora della sua venuta è indicata come quella del "meriggio" (istante senza ombre) ed è raffigurato come un fanciullo ridente.

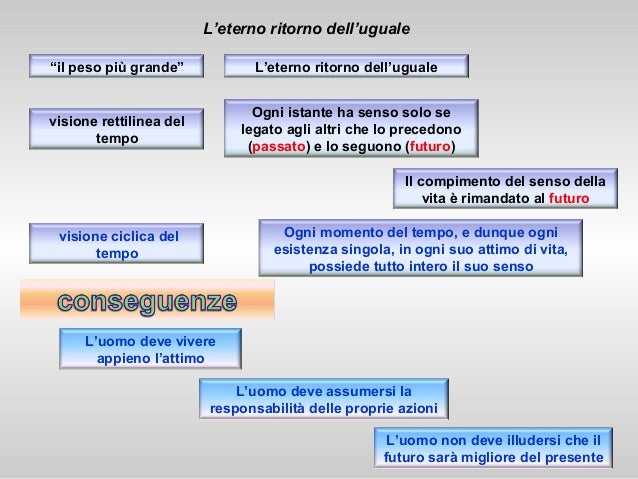

- L'eterno ritorno

L'oltreuomo è soprattutto colui che riesce a sopportare il "peso più grande" rappresentato secondo Nietzsche dal'"eterno ritorno all'uguale". Questo è uno dei concetti fondamentali della teoria elaborata dal filosofo. Consiste nell'ipotesi che la storia sia un circolo in cui tutti i fatti e gli avvenimenti sono destinati a ripetersi ed a tornare eternamente. Con tale teoria Nietzsche si allontana dalla visione lineare del tempo iniziata con la tradizione ebraico-cristiana, per la quale la storia inizia con la creazione e finirà con la fine del mondo. Si rifà alla concezione ciclica dei Greci e dell'antica India per i quali non esiste il concetto di creazione ed il mondo esiste in eterno.

- Le implicazioni della dottrina dell'eterno ritorno

Per Nietzsche l'uomo può raggiungere la felicità se sa godere dell'esistenza nella sua totalità ed attualità, è l'attimo presente che è fondamentale. Quello che differenzia la concezione lineare del tempo e quella ciclica è proprio da diversa prospettiva della felicità. Nella concezione lineare del tempo il senso della vita è rimandato al futuro (all'aldilà ad esempio per i cristiani) ed il presente viene svuotato di significato. Nella concezione ciclica del tempo ogni istante ha in se il suo valore ed il suo fine e deve per questo essere vissuto al massimo perchè destinato a tornare in eterno. La concezione ciclica del tempo ha una valenza anticristiana, la storia non ha un fine assegnato dalla divina provvidenza, il senso della storia coincide con l'uomo. Una concezione di questo tipo può essere sopportata e voluta solo dall'oltreuomo che si è riconciliato con se stesso e si è liberato del condizionamento della cultura occidentale.

Per Nietzsche l'uomo può raggiungere la felicità se sa godere dell'esistenza nella sua totalità ed attualità, è l'attimo presente che è fondamentale. Quello che differenzia la concezione lineare del tempo e quella ciclica è proprio da diversa prospettiva della felicità. Nella concezione lineare del tempo il senso della vita è rimandato al futuro (all'aldilà ad esempio per i cristiani) ed il presente viene svuotato di significato. Nella concezione ciclica del tempo ogni istante ha in se il suo valore ed il suo fine e deve per questo essere vissuto al massimo perchè destinato a tornare in eterno. La concezione ciclica del tempo ha una valenza anticristiana, la storia non ha un fine assegnato dalla divina provvidenza, il senso della storia coincide con l'uomo. Una concezione di questo tipo può essere sopportata e voluta solo dall'oltreuomo che si è riconciliato con se stesso e si è liberato del condizionamento della cultura occidentale.

- La volontà di potenza

Questo concetto è al centro di alcuni appunti che Nietzsche aveva predisposto per procedere successivamente alla stesura di un'opera intitolata "La volontà di potenza" che rimase incompiuta. Con il concetto di volontà di potenza, Nietzsche vuole indicare il senso stesso della vita che non è autoconservazione, ma impulso a crescere e volere di più. Questa volontà si realizza secondo il filosofo con l' arte, forma suprema di vita. la volontà di potenza è azione creatrice del senso del mondo e del valore delle cose. L'oltreuomo è l'espressione della volontà di potenza perchè è un creatore. Nello spazio lasciato da Dio si pone come colui che è in grado di ridare un senso al mondo svuotato ed inaridito dal crollo della metafisica. E' colui che si assume la responsabilità di offrire nuovi significati e nuove prospettive, colui che è in grado di liberare l'uomo dal peso del passato.

- La trasvalutazione dei valori

La trasvalutazione dei valori indica la volontà di Nietzsche di andare oltre il nichilismo, il nulla ed il vuoto che si sono venuti a creare dopo la morte di Dio. Se con la morte di Dio non ci sono più verità, bene e male, l'oltreuomo si afferma come artista. La trasvalutazione dei valori non è creazione di valori simili al passato, ma un diverso modo di rapportarsi ai valori concepiti come manifestazioni dell'uomo e della sua creatività.